他的音樂,你聽過嗎?是否曾在你心中激起陣陣漣漪?

時代的風暴中,他的音符如閃電般,劃破了沉默的夜空

在壓抑與自由間,尋找平衡

時而如深海低語,時而如烈焰燃燒

映照著蘇聯時期的陰影與光輝

他的創作,不僅是音樂,更是歷史迴響

記錄戰爭、壓迫與希望的交錯

是無聲的抗爭,也是對生命的頌歌

樂音中藏匿真實,旋律裡編織夢境

讓人感受不屈的精神與深邃的情感

8/4-8/7,與古典音樂台一同聽見

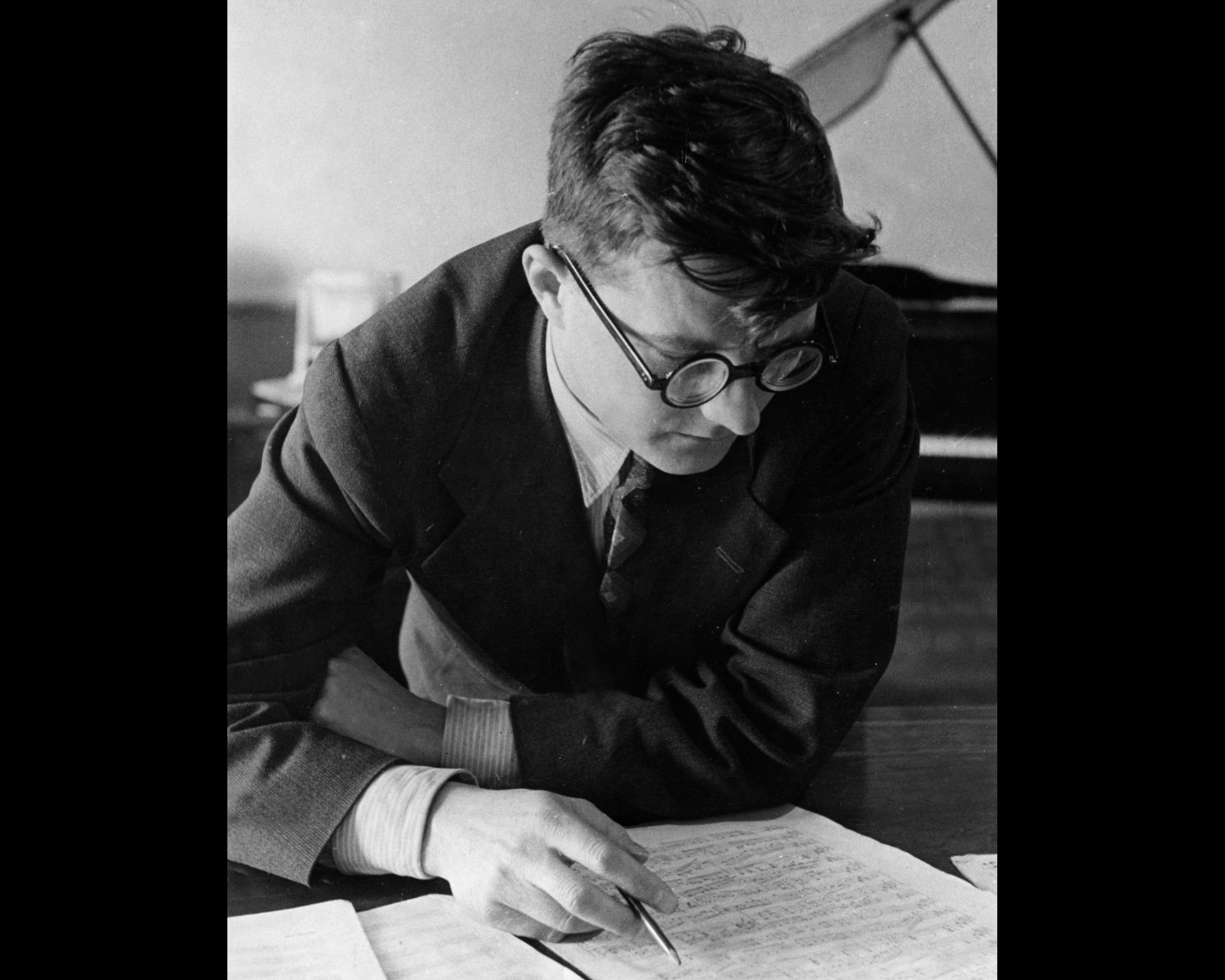

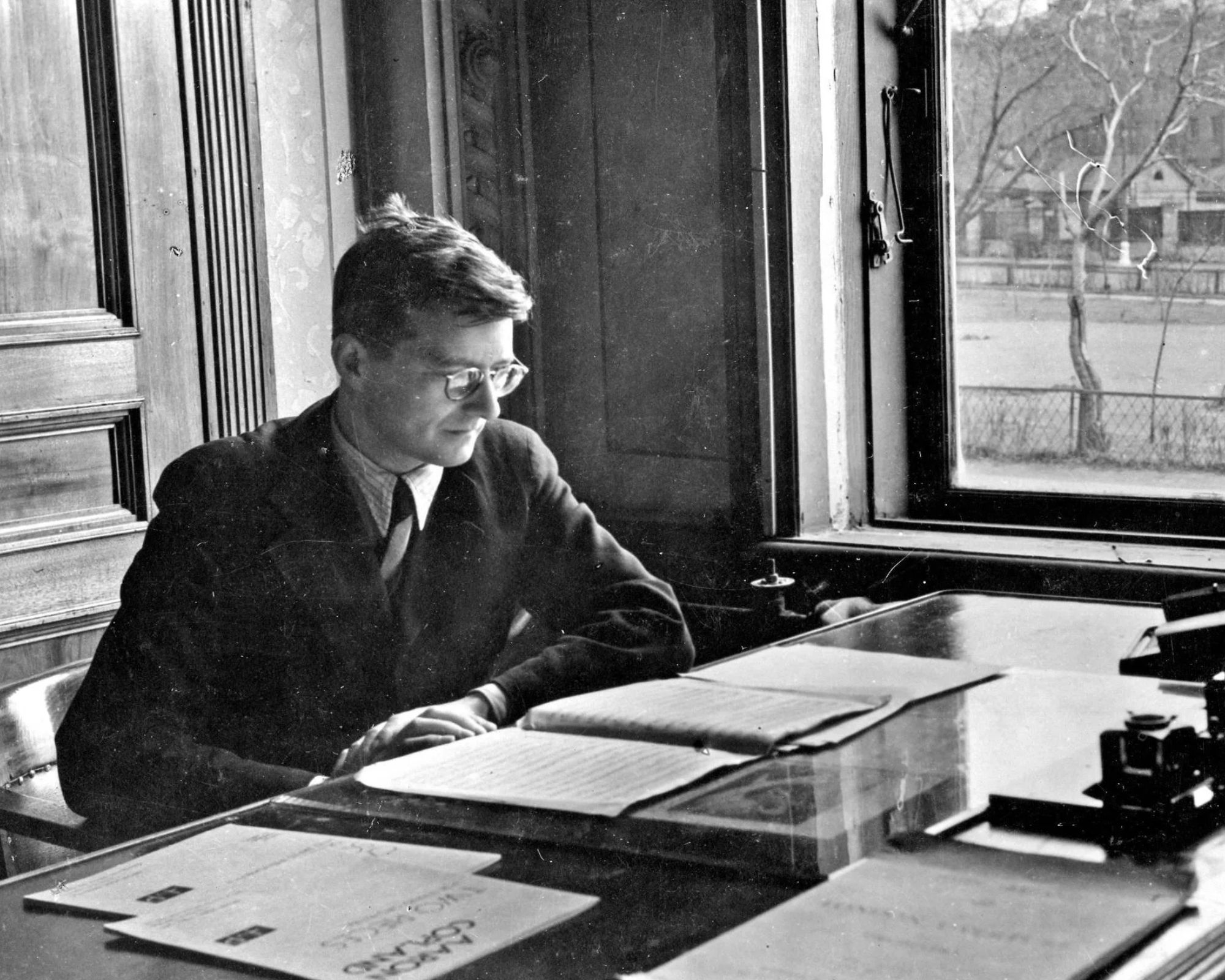

「音樂的鬥士—蕭士塔高維契」

逝世50週年紀念特別節目,敬請準時收聽!

8月9日,適逢20世紀古典音樂史上重要的作曲家之一「蕭士塔高維契」逝世50週年紀念,8/4-8/7,與古典音樂台一同聽見「音樂的鬥士—蕭士塔高維契」特別節目,敬請準時收聽!

蕭士塔高維契是20世紀最具影響力的作曲家之一,不僅在交響樂、室內樂等領域成就卓越,更為電影配樂奠定重要基礎。他經歷戰爭與極權統治,創作15首交響曲、15首弦樂四重奏及近40部電影配樂,透過音樂展現深刻的時代情感。他的《第1號交響曲》使他聲名鵲起,但《穆森斯克郡的馬克白夫人》遭史達林批判後,他的作品受禁演長達30年。晚年他以弦樂四重奏呈現內心掙扎,同時持續為電影創作,包括《新巴比倫》《哈姆雷特》《李爾王》等。蕭士塔高維契擅長在作品中融合幽默與深層情感,並以音樂暗藏對政治體制的反思,影響至今。他的音樂風格橫跨嚴肅與通俗,啟發後世配樂家,並持續在古典與電影音樂領域佔據重要位置。

二戰期間,蕭士塔高維奇創作《第7號交響曲》,並獻給受納粹德軍圍困的列寧格勒,該曲在戰時成為反抗象徵。戰後,他原本計畫以《第9號交響曲》作為勝利讚歌,但最終作品風格輕快,未符合蘇聯的宣傳需求,導致史達林不滿。1948年,他因「形式主義」再次遭蘇共譴責,作品被禁,並失去教職與福利。史達林死後,他的作品逐步解禁,《第10號交響曲》成為代表性作品,確立了「DSCH動機」。他的創作在極權壓力下兼具順從與抗爭,透過音樂表達深層意涵,在政治與藝術間尋找微妙平衡,成為蘇聯音樂史上的關鍵人物。

蕭士塔高維奇在蘇聯極權統治下的創作充滿政治壓力與藝術掙扎。他的歌劇《穆森斯克郡的馬克白夫人》曾獲好評,但1936年被史達林批判為「混沌代替音樂」,導致作品遭禁演,他的音樂生涯陷入危機。為回應官方批評,他在1937年創作《第5號交響曲》,採用更保守的寫作風格,以符合蘇聯「社會主義現實主義」的審美標準,成功重獲官方認可。儘管他的作品屢次受到政治審查,他仍在創作中融入暗示性的抗議,例如《列寧格勒交響曲》被官方視為政治宣傳,但在國際間卻被視為蘇聯壓迫的象徵。他的一生在政治與藝術間尋找平衡,成為極權環境下音樂自由的代表性人物,展現了音樂作為思想表達工具的力量。

德米特里·蕭士塔高維奇(1906-1975)是20世紀最重要的俄國作曲家之一。他的音樂融合後浪漫主義與新古典主義風格,並帶有20世紀現代音樂的不協和音色。他早年受教於聖彼得堡音樂學院,畢業作品《第1號交響曲》立即在國際間獲得關注,使他專注於作曲事業。雖然他曾獲蘇聯政權頒發多項榮譽,卻也因與政治體制的衝突而遭遇兩次譴責。他的作品如《第2號》和《第3號交響曲》充滿實驗性,融入劇場與合唱元素,展現獨特的風格。他亦創作歌劇《鼻子》與芭蕾舞劇《黃金時代》,但因意識形態問題遭禁演。儘管如此,他的音樂仍深受歡迎,並持續影響著古典音樂界。